Если можно было бы предложить Иоганну Вольфгангу фон Гёте продолжить свой гениальный пассаж из «Доктора Фауста» — когда главный герой приступает к переводу первых слов Евангелия от Иоанна — продолжить, отливая в звонкое слово дух нынешнего дня, — можно не сомневаться, поэт вывел бы следующее: «Была в начале… Цифра! Вот в чем суть!»

Грамотный читатель должен тотчас возмутиться: «А почему это — в начале? Цифра — она и в начале, и в середине, и в конце, и в Госуслугах, и на кредитной карточке! Да и индивидуальный портрет каждого из нас во всех мыслимых и немыслимых подробностях сегодня также хранится не в каких-то потаённых пыльных хранилищах на неумолимо желтеющих страницах, а в виде ноликов и единичек — тоже, как ни крути, циферек! Воистину, Цифра сегодня — и «путь, и истина, и жизнь!»

Но ведь от того, чему мы полагаем быть «εν αρχή», «в начале» — в первоистоке — зависит и всё, что потечёт дальше: «начало начал» будет проявлять себя на любом уровне. Те, кто знаком со «слухачами», влюблёнными в «ламповый звук», — меня поймут: почему-то хочется верить этим одержимым «теплотой» и «трепетностью» звукозаписей, созданных на аналоговом оборудовании. Хотя, конечно же, возможности манипулирования цифровой записью не поддаются описанию по причине своей безграничности — и всё же, оказывается, при всей этой технологичности что-то, да утрачивается.

Жан Клод Ларше в своей монографии «Обратная сторона новых медиа» говорит о надвигающемся «цифровом колониализме», задача которого предельна проста: если что-то может быть оцифровано, оно обязательно должно стать цифрой! «Цифровой разрыв» — «digital divide» — неравенство между субъектами в плане доступа к информации и способности быть активно включёнными в «круговорот цифры в природе» — должен быть преодолён как можно скорее: если раньше наличие телевизора на батарейках в шалаше бушменов вызывало снисходительную улыбку — ага, попались, любители сериалов! — то сегодня потребность в скоростном интернете и мобильной связи даже на вершине пятитысячника не вызывает ни у кого даже тени удивления: а как же иначе свои фотки в соцсетях опубликовать? И лайки получить? Внизу, «у цивилизации», это будет совсем не то — даже вообще неинтересно! А тут — один эффект присутствия чего стóит!

Да, цифра стала манящей, влекущей, притягательной. Некогда пифагорейцы провозглашали, что в основе мироздания лежат числа, а законы математики — самостоятельная метафизическая субстанция. Неожиданно, благодаря компьютерным технологиям, это стало будничной реальностью. Словно бы вдруг нашёлся тот самый утерянный с грехопадением прародителей «ключик» от всего мироздания: ведь цифра имеет атрибуты, сродни божественным — она неуничтожима, её можно бесконечно воспроизводить без всякого для неё ущерба, она проста и безусловна, даже более того — божественно-истинна в своей конкретности и неисказимости. Ноль — он и в Африке, и в другой галактике всегда ноль, а единичка — всегда равна себе при любой погоде и политическом режиме. Но что самое главное — цифрой можно обладать, она целиком находится во власти человеческой воли и разума! Поистине исполнилось некогда речённое: «Будете, как боги!…» — как только всё оцифруете.

Ведь в цифру можно превратить всё: слово, звук, изображение, температуру; всё, к чему можно применить категорию измеримости — можно оцифровать. Зачем? Чтобы, прежде всего, овладеть: не только «деньги не пахнут» — но и к цифре ничего не прилипает. Даже смерть. Цифровое пространство — единственное в мире, изъятое из тотальной подчинённости смерти: цифра в нём неуничтожима, неизменна, вечна. Ещё чуть-чуть — уверяют нас нейрофизиологи трансгуманистической направленности — и мы покажем вам первого человека с полностью оцифрованным сознанием, перенесённым на материальный носитель — а значит, «поправшего смерть» — только не Христовым Воскресением, а цифровым. Доживём ли? Да и покажут ли — вот в чём вопрос…

Псевдобожественные атрибуты цифры создают морок видимости всевластия. Ещё немного, ещё чуть-чуть — и будет пройдена та черта, за которой уже не останется ничего неизмеримого, неоцифрованного, а значит — неуправляемого. И тогда, наконец-то, будет вычислен тот самый абсолютный рабочий алгоритм, по которому получится «квартет в порядок наш привесть» — и тут-то как зазвучат скрипки и альты, и тотчас «запляшут лес и горы!» — по мановению цифровой волшебной палочки, о существовании которой приснопоминаемый баснописец и не догадывался. Потому-то и финал его трагичен: «А вы, друзья, как ни садитесь, / Всё в музыканты не годитесь». Вера в то, что человека целиком, со всеми его мотивами, поведением, ценностями, отличиями и многим другим — можно редуцировать до определённого «цифрового профиля» и затем подобрать соответствующий метод воздействия — вековечная мечта любого правителя: получение абсолютной власти не только над телом, но и душой!

Сегодня «цифра» позволяет любому «юзеру» — даже не очень «продвинутому» — мнить себя и музыкантом, и режиссёром, и писателем, и кем угодно ещё. Цифра — не то, что живое ухо человеческое, всё стерпит: она ведь стерильна и неотмирна, к её идеальной тефлоновой поверхности ничто живое не пристанет…

Морок цифрового всевластия идёт рука об руку с глубинной неудовлетворённостью обычной, нецифровой, жизнью. Это явление ещё на самой заре цифровой эпохи тонко, с деликатной иронией, подметил Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком Принце»: «Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: “А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?” Они спрашивают: “Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?” И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: “Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби”, — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: “Я видел дом за сто тысяч франков”, — и тогда они восклицают: “Какая красота!”» У нас же сегодня завтрак, не «отлайканный» подписчиками, считай, что пустая трата продуктов…

Мы и не заметили, как в нашу голову вживили невидимые глазу цифровые нити, по которым хлынули мощные импульсы, быстро приучившие мозг отзываться выбросом гормонов удовольствия, радости и счастья — лишь только прозвучал заветный аккорд в наушниках, или глаз вцепился в желанную гифку, или что-то иное из всего цифрового разнообразия «почесало» соответствующим «раздраженьицем» наше внутреннее чувствилище. Простые, реальные и, как правило, требующие хотя бы минимального усилия вещи, на которых веками держались семейное счастье, благодушие, служение — да и вообще, вся «вкусность» бытия — всё дальше и дальше отдаляются от человека: их неконкурентноспособность легкодоступной «цифре» с её мгновенным «гормональным вознаграждением» растёт с каждым днём. Не далёк уже тот день, когда простые, неоцифрованные вещи окончательно станут уделом маргиналов, «аналоговых пенсионеров» и асоциальных элементов.

«Человек сдвинулся» — в своё время покойный академик Сергей Хоружий поставил такой диагноз современности. Но сегодня очевидно и то, что этот «сдвиг» — в первую очередь благодаря экспоненте цифровизации — происходит и в области этики. Цифра, к которой ничего не «прилепает» — ни смерть, ни стыд — идеальная маска, которую не сорвать: кто стоит за дип-фейками, поддельными сайтами, ложными аккаунтами — не говоря уже о том, что происходит в даркнете — никогда не выяснить. Наверное, впервые в человеческой истории ложь вдруг обрела своё законное, собственное пространство, перестав быть паразитом правды и последовательно отвоёвывая всё новые и новые области цифрового бытия, размывая границу между реальностью и подделкой, подлинным и симулякром настолько, что не запутаться уже невозможно.

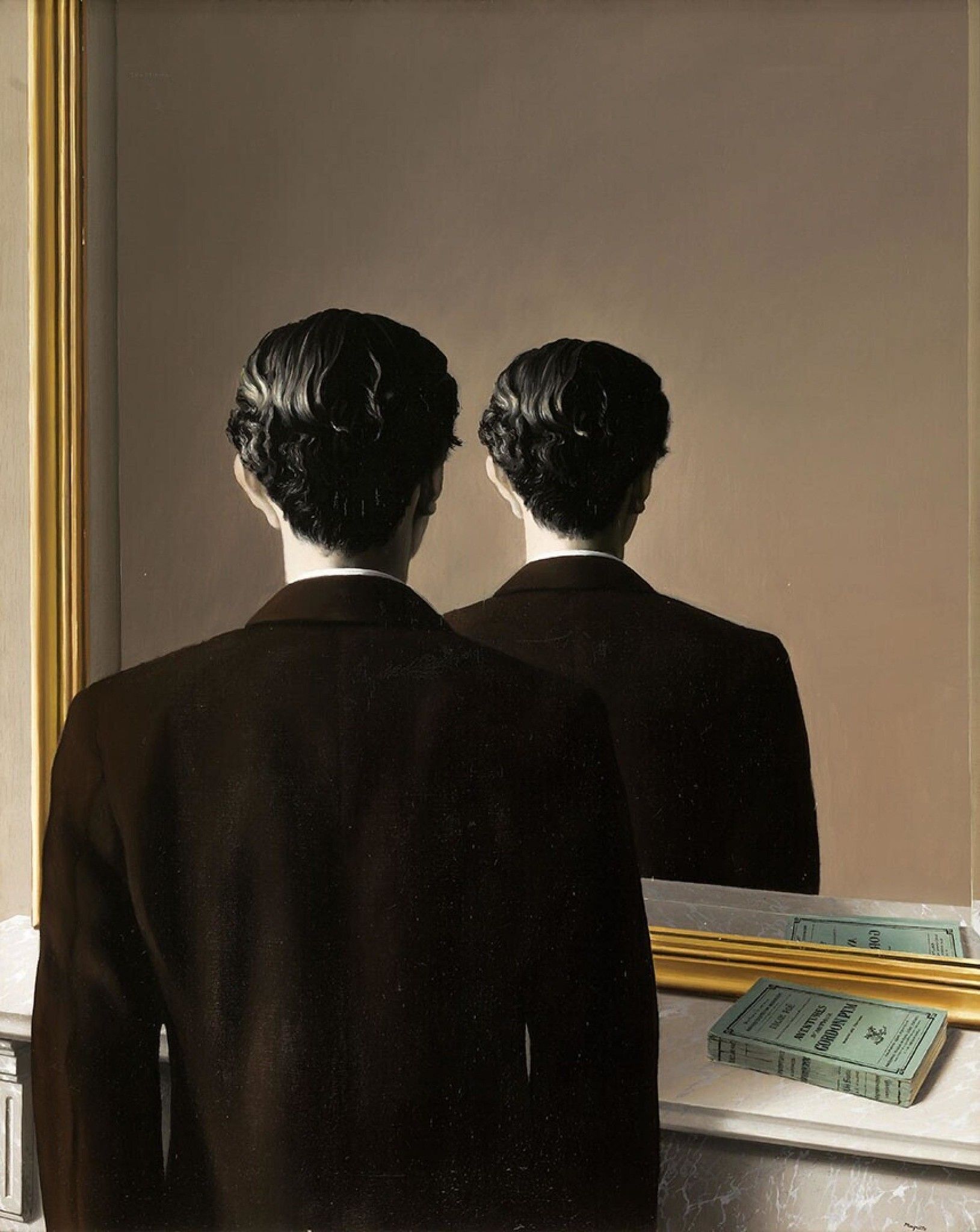

Рене Магрит, прославившийся своими картинами-парадоксами, в 1937 году написал замечательную картину с очень странным названием: «Репродуцирование запрещено» («La reproduction interdite»). Мы смотрим в зеркало, перед которым стоит мужчина — но вместо его лица видим в зеркале… его же затылок. Мне кажется, эта картина — манифест подлинности против симулякра как такового: природа вещей не терпит «мультиплицируемости» и «оцифровывания»: мы снова и снова множим отражения зеркал в надежде, что некогда разглядим там лицо — но, увы, снова видим опять один и тот же затылок. Хотя, погодите, воооон там, видите, в стопятисотом отражении — не личико ли блеснуло? А ну-ка давайте ещё приблизим? Нет? Снова показалось?...

Что же, прав таки был Пифагор, когда утверждал, что цифры правят миром? Или всё же человеческому, просто человеческому, ещё найдётся хотя бы немного места?…

Великанов П. Миф о Божественной Цифре // Инструментариум. Вып. 4. Цифровая эпоха. М.: ФЦГП, 2023. С. 20–21.

René Magritte. Reproduction Prohibited. 1937.

Грамотный читатель должен тотчас возмутиться: «А почему это — в начале? Цифра — она и в начале, и в середине, и в конце, и в Госуслугах, и на кредитной карточке! Да и индивидуальный портрет каждого из нас во всех мыслимых и немыслимых подробностях сегодня также хранится не в каких-то потаённых пыльных хранилищах на неумолимо желтеющих страницах, а в виде ноликов и единичек — тоже, как ни крути, циферек! Воистину, Цифра сегодня — и «путь, и истина, и жизнь!»

Но ведь от того, чему мы полагаем быть «εν αρχή», «в начале» — в первоистоке — зависит и всё, что потечёт дальше: «начало начал» будет проявлять себя на любом уровне. Те, кто знаком со «слухачами», влюблёнными в «ламповый звук», — меня поймут: почему-то хочется верить этим одержимым «теплотой» и «трепетностью» звукозаписей, созданных на аналоговом оборудовании. Хотя, конечно же, возможности манипулирования цифровой записью не поддаются описанию по причине своей безграничности — и всё же, оказывается, при всей этой технологичности что-то, да утрачивается.

Жан Клод Ларше в своей монографии «Обратная сторона новых медиа» говорит о надвигающемся «цифровом колониализме», задача которого предельна проста: если что-то может быть оцифровано, оно обязательно должно стать цифрой! «Цифровой разрыв» — «digital divide» — неравенство между субъектами в плане доступа к информации и способности быть активно включёнными в «круговорот цифры в природе» — должен быть преодолён как можно скорее: если раньше наличие телевизора на батарейках в шалаше бушменов вызывало снисходительную улыбку — ага, попались, любители сериалов! — то сегодня потребность в скоростном интернете и мобильной связи даже на вершине пятитысячника не вызывает ни у кого даже тени удивления: а как же иначе свои фотки в соцсетях опубликовать? И лайки получить? Внизу, «у цивилизации», это будет совсем не то — даже вообще неинтересно! А тут — один эффект присутствия чего стóит!

Да, цифра стала манящей, влекущей, притягательной. Некогда пифагорейцы провозглашали, что в основе мироздания лежат числа, а законы математики — самостоятельная метафизическая субстанция. Неожиданно, благодаря компьютерным технологиям, это стало будничной реальностью. Словно бы вдруг нашёлся тот самый утерянный с грехопадением прародителей «ключик» от всего мироздания: ведь цифра имеет атрибуты, сродни божественным — она неуничтожима, её можно бесконечно воспроизводить без всякого для неё ущерба, она проста и безусловна, даже более того — божественно-истинна в своей конкретности и неисказимости. Ноль — он и в Африке, и в другой галактике всегда ноль, а единичка — всегда равна себе при любой погоде и политическом режиме. Но что самое главное — цифрой можно обладать, она целиком находится во власти человеческой воли и разума! Поистине исполнилось некогда речённое: «Будете, как боги!…» — как только всё оцифруете.

Ведь в цифру можно превратить всё: слово, звук, изображение, температуру; всё, к чему можно применить категорию измеримости — можно оцифровать. Зачем? Чтобы, прежде всего, овладеть: не только «деньги не пахнут» — но и к цифре ничего не прилипает. Даже смерть. Цифровое пространство — единственное в мире, изъятое из тотальной подчинённости смерти: цифра в нём неуничтожима, неизменна, вечна. Ещё чуть-чуть — уверяют нас нейрофизиологи трансгуманистической направленности — и мы покажем вам первого человека с полностью оцифрованным сознанием, перенесённым на материальный носитель — а значит, «поправшего смерть» — только не Христовым Воскресением, а цифровым. Доживём ли? Да и покажут ли — вот в чём вопрос…

Псевдобожественные атрибуты цифры создают морок видимости всевластия. Ещё немного, ещё чуть-чуть — и будет пройдена та черта, за которой уже не останется ничего неизмеримого, неоцифрованного, а значит — неуправляемого. И тогда, наконец-то, будет вычислен тот самый абсолютный рабочий алгоритм, по которому получится «квартет в порядок наш привесть» — и тут-то как зазвучат скрипки и альты, и тотчас «запляшут лес и горы!» — по мановению цифровой волшебной палочки, о существовании которой приснопоминаемый баснописец и не догадывался. Потому-то и финал его трагичен: «А вы, друзья, как ни садитесь, / Всё в музыканты не годитесь». Вера в то, что человека целиком, со всеми его мотивами, поведением, ценностями, отличиями и многим другим — можно редуцировать до определённого «цифрового профиля» и затем подобрать соответствующий метод воздействия — вековечная мечта любого правителя: получение абсолютной власти не только над телом, но и душой!

Сегодня «цифра» позволяет любому «юзеру» — даже не очень «продвинутому» — мнить себя и музыкантом, и режиссёром, и писателем, и кем угодно ещё. Цифра — не то, что живое ухо человеческое, всё стерпит: она ведь стерильна и неотмирна, к её идеальной тефлоновой поверхности ничто живое не пристанет…

Морок цифрового всевластия идёт рука об руку с глубинной неудовлетворённостью обычной, нецифровой, жизнью. Это явление ещё на самой заре цифровой эпохи тонко, с деликатной иронией, подметил Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком Принце»: «Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: “А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?” Они спрашивают: “Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?” И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: “Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби”, — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: “Я видел дом за сто тысяч франков”, — и тогда они восклицают: “Какая красота!”» У нас же сегодня завтрак, не «отлайканный» подписчиками, считай, что пустая трата продуктов…

Мы и не заметили, как в нашу голову вживили невидимые глазу цифровые нити, по которым хлынули мощные импульсы, быстро приучившие мозг отзываться выбросом гормонов удовольствия, радости и счастья — лишь только прозвучал заветный аккорд в наушниках, или глаз вцепился в желанную гифку, или что-то иное из всего цифрового разнообразия «почесало» соответствующим «раздраженьицем» наше внутреннее чувствилище. Простые, реальные и, как правило, требующие хотя бы минимального усилия вещи, на которых веками держались семейное счастье, благодушие, служение — да и вообще, вся «вкусность» бытия — всё дальше и дальше отдаляются от человека: их неконкурентноспособность легкодоступной «цифре» с её мгновенным «гормональным вознаграждением» растёт с каждым днём. Не далёк уже тот день, когда простые, неоцифрованные вещи окончательно станут уделом маргиналов, «аналоговых пенсионеров» и асоциальных элементов.

«Человек сдвинулся» — в своё время покойный академик Сергей Хоружий поставил такой диагноз современности. Но сегодня очевидно и то, что этот «сдвиг» — в первую очередь благодаря экспоненте цифровизации — происходит и в области этики. Цифра, к которой ничего не «прилепает» — ни смерть, ни стыд — идеальная маска, которую не сорвать: кто стоит за дип-фейками, поддельными сайтами, ложными аккаунтами — не говоря уже о том, что происходит в даркнете — никогда не выяснить. Наверное, впервые в человеческой истории ложь вдруг обрела своё законное, собственное пространство, перестав быть паразитом правды и последовательно отвоёвывая всё новые и новые области цифрового бытия, размывая границу между реальностью и подделкой, подлинным и симулякром настолько, что не запутаться уже невозможно.

Рене Магрит, прославившийся своими картинами-парадоксами, в 1937 году написал замечательную картину с очень странным названием: «Репродуцирование запрещено» («La reproduction interdite»). Мы смотрим в зеркало, перед которым стоит мужчина — но вместо его лица видим в зеркале… его же затылок. Мне кажется, эта картина — манифест подлинности против симулякра как такового: природа вещей не терпит «мультиплицируемости» и «оцифровывания»: мы снова и снова множим отражения зеркал в надежде, что некогда разглядим там лицо — но, увы, снова видим опять один и тот же затылок. Хотя, погодите, воооон там, видите, в стопятисотом отражении — не личико ли блеснуло? А ну-ка давайте ещё приблизим? Нет? Снова показалось?...

Что же, прав таки был Пифагор, когда утверждал, что цифры правят миром? Или всё же человеческому, просто человеческому, ещё найдётся хотя бы немного места?…

Великанов П. Миф о Божественной Цифре // Инструментариум. Вып. 4. Цифровая эпоха. М.: ФЦГП, 2023. С. 20–21.

René Magritte. Reproduction Prohibited. 1937.