Красота — это обещание счастья.

Фридрих Ницше

Главная загвоздка с пониманием значения и фундаментальности понятия #красота — это бытовое хождение слова, кажущаяся его доступность. «Сделайте мне красиво» — чего проще? Постелим свежую скатерть, пройдёмся пылесосом, поставим букет в вазочку — и будет кра-со-та! Или вот красота человека, что это — ухоженность? спортивность? стильный прикид?

«…или огонь, мерцающий в сосуде?»

Товарищ Абрам Самуилович Маслов (он же Abraham Maslow) вроде бы мастерски расставил приоритеты: сперва покушай, а потом удовлетворяй духовные и эстетические потребности! Ему, бедолаге, было невдомёк, что иногда красота оглушает настолько, что забываешь о голоде, жажде, возрасте, болезнях — обо всём… Если, конечно, ты от рождения наделён органом, способным воспринимать красоту. Впрочем, встречаются несчастные, которым этот вид наслаждения недоступен.

Красота, как и #вера, сопровождает человека на всём пути его исторического развития. Древний «пещерный человек» сперва начал бескорыстно упражняться в красоте (рисовать животных на скальных стенках, раскрашивать своих женщин цветной глиной, ткать разноцветные одежды), а уж потом задумался — откуда рождается красота? Почему в одних случаях она снисходит на творение наших рук, а иногда, несмотря на все усилия, оно остаётся безобразным? И что такое безобразие, которое неотступно сопровождает красоту, подчёркивает её совершенство и таинственную мощь?

Древнейшие артефакты, которые удалось найти, свидетельствуют не только о попытках создания предмета поклонения и защиты, но и о чисто художественной потребности, о поиске совершенства. При этом заслуживает упоминания, что представления древних о канонах красоты гораздо ближе к современным эстетическим установкам, чем к рациональным и догматичным воззрениям Просвещения.

«Потребность красоты и творчества, воплощающего её, неразлучна с человеком, — пишет Фёдор Достоевский, — и без неё человек, может быть, не захотел бы жить на свете».

Красота — один из атрибутов Бога. Мы не так уж много знаем о Творце всего сущего, но можем с уверенностью сказать, что красота — авторская подпись на каждом из Его изделий. Когда мы, глядя на открывшийся пейзаж, выдыхаем: «Красо-та-а!» — мы тем самым воздаём хвалу Создателю.

«И увидел Бог, что это — хорошо» — это так нам знакомо по обязательному ритуалу художника, который, закончив, отступает на несколько шагов от своей картины, смотрит на неё, наклонив голову к плечу, и, если и не повторяет за Богом-

Отцом заветную фразу, то, по крайней мере, удовлетворённо улыбается. А Пушкин, например, так и вовсе воскликнул: «Ай да Пушкин!..» и так далее, восхитившись самим собой.

Красота — одно из крайних и самых бесспорных проявлений божественного, высшего в нашей жизни. Она тотальна, несомненна, неотменима, как смерть или время. Красота — аксиома: она не нуждается в доказательствах, в оправдании, в «верификации». Красота бьёт наповал, игнорируя средства защиты — равнодушие и цинизм, и тем самым дарит надежду, что жизнь не лишена смысла.

1.

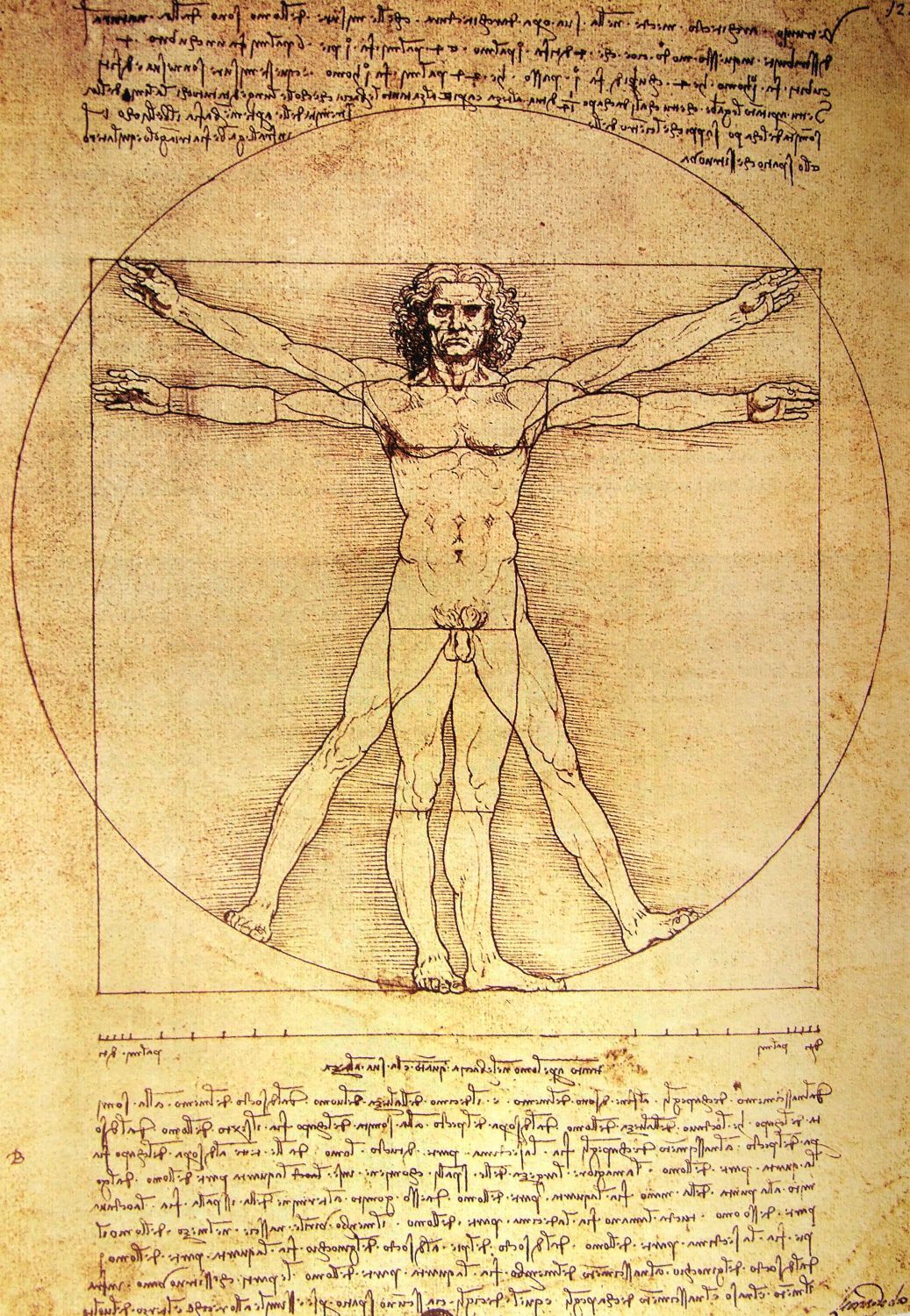

Наиболее популярное объяснение феномена красоты — соразмерность, верная (желательно абсолютная) пропорция частей. Именно такое понимание красоты объясняет появление различных цифровых канонов, от знаменитого «золотого сечения» и «модулора» архитектора Ле Корбюзье до пресловутого «90-60-90» на конкурсах красоты. О том же — слова пушкинского Сальери: «Поверил я алгеброй гармонию».

Нет сомнения: в каждом совершенном произведении искусства с помощью линейки и циркуля можно убедиться, что расположение частей, наиболее важных смысловых объектов и деталей, да и сама композиция — не случайны; наложив сетку на картину или икону, мы с удивлением обнаружим, что изображение аккуратно укладывается в ячейки, выстраивается по диагоналям, чертит квадраты и круги… Но вот вопрос: неужели художник (или тем более — иконописец) предварительно чертил на чистом холсте или доске эту сетку, а затем уже «вписывал» в неё свой сюжет? Едва ли — трудно представить себе мастеров прошлого, которые настолько не доверяли бы своему глазомеру и художественному чувству. (Рассказывают, что эмиссары Папы Римского обходили мастерские самых знаменитых художников Италии, чтобы найти среди них лучших, достойных расписывать резиденцию понтифика, и в числе других пришли к великому Джотто. Вместо того чтобы показывать свои работы, эскизы, хвастать самыми поразительными из своих произведений, Джотто обмакнул кисть в краску и одним движением нарисовал на чистом листе идеальную окружность. «Отнесите этот лист святому отцу, — сказал художник. — Если он знаток искусства, то по достоинству оценит моё мастерство».)

Складывается впечатление, что настоящий мастер, находясь в особом состоянии сознания, оказывается в том — таинственном — месте, где всё уже гармонизировано, соотнесено, приведено к математическому совершенству. Зрелое творчество перемещает человека в тот идеальный мир, где красота царит как нормальное состояние универсума. И он возвращается к нам оттуда с дарами, на которых запечатлён образ горнего мира.

Быть может, прежде губ уже родился шёпот,

И в бездревесности кружилися листы...

Осип Мандельштам

Такое ощущение, что у почтенных теоретиков, которые со знанием дела находят в чуде красоты «всего лишь последовательность цифр», вырывается вздох облегчения: нет чуда, нет таланта (тем более — гения), нет вдохновения; есть одна лишь математика, доступная усидчивым. Почему бы тогда не поставить производство шедевров на поток? Почему бы не написать методичку «Как создавать шедевры?». В таких методичках нет недостатка. А сегодня, когда человечество погрузилось в обольщение «технологизма», когда любая область подлежит алго-ритми-зации, — самоуверенные сетевые лекторы готовы нам рассказать, как step by step (пошагово — Прим. ред.) освоить масляную живопись, витраж, искусство создания романа, стихотворения, мелодии… Но почему-то на нас не хлынул, не затопил нас поток прекрасного; и где они, этот великий роман, эта симфония, да хотя бы просто задушевная песня?

Действительно, число лежит в основе гармонии. Если это так — а это бесспорно так в музыке (в загадочной науке сольфеджио, в теории композиции), в архитектуре (где нарушение законов математики приведёт просто к разрушению здания), — то почему бы этому не быть верным и в отношении так называемых пространственных искусств, в рисунке, живописи, скульптуре? Вот только это не объясняет красоту как ускользающий феномен. Сложите в правильном порядке хирургически отсечённые руки, ноги, туловище, голову — и вы получите картинку человеческого тела, но не живого человека! Сложите, как при разборе авиапроисшествия, фюзеляж, крылья, двигатели, пассажирские сиденья — и вы получите картину целого самолёта, но он не взлетит!

Очевидно, кроме пропорций, кроме заложенных в тайне красоты числовых формул, есть в ней ещё что-то, какая-то живая душа, ускользающая от учёного с его логарифмической линейкой.

2.

На противоположном конце качелей сидит мистик, поборник искусства как насылаемого демонами «священного безумия», в котором нет брода, нет законов и рецептов:

... но лишь божественный глагол

до слуха чуткого коснётся —

душа поэта встрепенётся

Александр Пушкин

Неучи и социальные отщепенцы, а то и люди с явными психическими расстройствами — Ван Гог, Рембо, Врубель — согласно кивают головами: не знаем, что это и откуда на нас находит! Впрочем, даже несколько приведённых имён служат наилучшим опровержением тезиса об экстатической на сто процентов природе прекрасного: Ван Гог в своих письмах брату здраво и весьма глубоко рассуждает о живописи и её законах; Врубель прошёл педантичную и сухую академическую школу и в совершенстве овладел навыками ремесла; Рембо создал новый поэтический язык, который вскоре стал мейнстримом французской словесности — а на воплях безумца не возведёшь огромного и долговечного строения… Значит, иррациональное служит для красоты замечательной острой приправой — но не объясняет исчерпывающе этого феномена.

Как и в случае со всё объясняющими цифровыми формулами, творческое беснование не годится в качестве исчерпывающего метода и инструмента творца. «Особые состояния», которые практиковали отдельные мастера слова и кисти, гарантированно убивали их тело, но отнюдь не обеспечивали художественных результатов. Тут что-то другое… Создаётся впечатление, что, как и в случае с «божественными пропорциями», художники в процессе творческого акта переносятся в какое-то абсолютное пространство, где магическая и энергетическая составляющие напитывают их произведения «автоматически», а не посредством верных алхимических манипуляций.

Создание красоты требует времени. Работа практически всегда длится дольше, чем любой «приступ вдохновения». На протяжении этого священнодействия художнику понадобится немало выдержки, терпения, здравомыслия, психической устойчивости, чтобы снова и снова входить в живую реку, не упуская из вида намеченной цели, не сдаваясь при встрече с неизбежными трудностями. Он, как охотничья собака, будет много раз терять след и вновь его находить, отчаиваться и снова воодушевляться — и при этом всё время оставаться терпеливым и потным работягой, а не порхающим эльфом из заколдованного леса.

3.

Но что же это за неведомая страна, в которой рождается красота, где каждая математическая задача уже решена, где энергия неисчерпаема, где обитают души художественных образов, прежде чем счастливчик, весь в слезах и соплях, вынесет их на руках в мир людей?

Ах, да ведь это же Платонов «мир идей», старая добрая кладовая Абсолютного, из которой мы способны выносить только туманные подобия! Есть и другой авторитетный источник, прямо указывающий, что «в начале было Слово» — как замысел Бога, как идея; и именно благодаря этому замыслу «всё… начало быть, что начало быть».

Получается стройная картинка: мир, известный нам как «реальность», возник из замысла Творца — Того, Кто с большой буквы «Т»; а все остальные творцы (те, что с маленькой «т») подражают главному Творцу. Вся же премудрость овладения технологией создания прекрасного (а слово техне, τέχνη, у греков означало и искусство, и ремесло, и собственно технику, любую) сводится к добросовестности усилия, которое вознаграждается вышеназванными свойствами: красотой математической гармонии, силой и энергией высшего мира, вообще #красотой как чудом совершенства. Кроме усилия, требуется также навык, мастерство: оно отмыкает дверь в кладовую чудес. О достижении желаемого результата свидетельствует необъяснимое, но совершенно реальное чувство счастья, которое рождается при контакте человеческого сердца с красотой.

На римском форуме, среди руин великой античной цивилизации, стоят несколько изящных небольших колонн — всё, что осталось от разрушенного храма братьев Диоскуров, Кастора и Поллукса. Это уже не здание, не памятник архитектуры, не сакральное сооружение — лишь уцелевший фрагмент, случайное слово на обрывке пергамента. Почему же человека, стоящего перед этими останками и способного чувствовать, охватывает восторг? Да потому, что божественное совершенство пропорций, заложенная в цифрах и объёмах гармония свидетельствуют, что мир — не нагромождение хаоса и безобразия, а лишь покрытое наростами и коррозией дно древнего ковчега, несущего в своём чреве семена высшей, прекрасной, не тронутой скверной реальности.

Вот почему мусорные артефакты так называемого «современного искусства» способны заставить нас хмыкнуть, покрутить головой, даже подтолкнуть к пересказу друзьям, как будто это анекдот, — но не рождают чувства счастья: в них нет профессионального достижения, нет усилия души, есть в лучшем случае плод остроумия, литературная метафора жизни. Если это и «красота», то с такой маленькой буквы «к», что в целом великое слово совершенно лишается смысла.

4.

Что же такое без-образие, отсутствие образа, отклонение от него? А вот это как раз попытка искусственного оплодотворения, то есть воспроизведение на 3D-принтере предмета, объекта, не имеющего соответствия в «мире идей»! Это существо без сущности, без души, без божественной прописки. Это эстетический выкидыш, испорченная деталь. В душе человека, который, несмотря на всю духовную эмансипацию, остаётся гражданином Неба, такое создание рождает не восторг, а оторопь.

Современная цивилизация поточно производит безобразие. Появляются кое-как созданные орудия и приспособления для жизни; искусственный интеллект рисует мёртвые картинки, пишет ловко скроенные тексты — как будто говорит с нами равнодушным механическим голосом. Отняв у человека веру в Бога, радости дружбы, созидания, семейного очага, дух злобы пытается выдернуть из наших судорожно сжатых пальцев последнюю отраду, последнюю усладу — красоту. Потому что там, где будет создана красота, — сами собой раскроются восхитительные цветы любви, надежды, радости. Все многовековые усилия по расчеловечиванию человека будут посрамлены, и по мосту между миром идей и миром людей снова откроется беспрепятственное движение.

5.

Необходимо ещё сказать об удивительной связи #красоты и #добра, #красоты и #блага. В древнейшем забеге эстетического и этического то одна, то другая лошадь вырывалась вперёд; происходили попытки поставить впереди то одну, то другую; их то сопрягали, то сенсационно распрягали, громко объявляя, что каждая — сама по себе; что красота не обязана учить добру, а добро не смеет указывать красоте, чем ей упиваться — ангелоликой Мадонной или вывороченными внутренностями рассечённой туши…

Возможно, ставить красоту на службу одной этике — излишне дидактично; не стоит недооценивать этическую составляющую всего, что хранится в «мире идей». Ведь источник и творец и этики, и эстетики — один и тот же. Красивый пейзаж воспитывает не хуже назидательных сентенций, а не вовремя высказанное суждение может отвратить от наслаждения красотой неокрепшую душу.

Главное, что можно и нужно культивировать, — это восприимчивость к красоте, способность находить и ценить её в повседневности, в окружающем мире, в людях, вещах, произведениях искусства. Даже самая заскорузлая, ожесточённая душа, которая никогда не примет от нас ни наставлений, ни проповедей, может неожиданно раскрыться навстречу красоте пейзажа или народной песни.

И тогда в идеальный мир прекрасного, гармоничного, вечного будет на время перенесён не только сам творец, но также его слушатель, зритель или читатель.

Алексей Пищулин,

режиссёр-документалист, директор Федерального центра гуманитарных практик РГГУ

Опубликовано: Инструментариум. Вып. 9. Небо. М.: ФЦГП, 2024. С. 4–10.