Омск представлялся мне крупным промышленным городом наподобие Новосибирска с широкими проспектами наподобие Красного. Ещё по школьной географии помнились многочисленные разноцветные значки на карте, обозначающие отрасли промышленности, здесь развитые, которые теснились, никак не желая вписываться в кружок крупного областного центра. Но всё оказалось не так.

Уже возвращаясь домой, в самолёте, я пыталась словить послевкусие города, и оно никак не давалось. Сначала — снег в окне иллюминатора после сухой ещё Москвы, будто возвещающий: в Сибирь приехали! Потом — удивление от архитектуры и масштаба улиц старого города, очень напоминающих старые поволжские города, вдруг — гигантская луковица главного купола восстановленного Свято-Успенского собора — никогда раньше не приходилось видеть такую непропорционально огромную! Дальше — почему-то трамплин прямо в центре города. Оказалось, что это вовсе не трамплин, а здание местного музыкального театра, спроектированного ещё в 1969 году. Нам сказали, что взметнувшаяся вверх крыша должна была символизировать то ли клавиши, то ли крышку, то ли внутренности рояля, но мне трудно представить себе образную систему архитектора, сотворившего это. Впрочем, не только мне, недаром у горожан за творением московских архитекторов прочно закрепилось название «трамплин». Здесь же, неподалёку, вдоль набережной, между двумя мостами, Комсомольским и Юбилейным, вытянулось ещё одно необычное творение последних лет — аллея олимпийских чемпионов. Бюсты омичей, достигших этого титула, помпезно выстроились в ряд на высоких колоннах так, что прохожие смотрят на них не иначе как снизу вверх. Голова каждого увенчана лавровым венком, что в сочетании с выражением лица чемпиона вместо ожидаемого пафоса временами создает некоторую комичность.

И лишь пройдя по набережной к месту слияния двух рек — Иртыша и Оми, мы начинаем погружаться в главную историю места, когда в 1716 году экспедицией Ивана Дмитриевича Бухольца (1671–1741), откомандированного Петром I на юг Сибири с целью установления надёжных путей для торговли с Китаем и Индией, на левом берегу Оми была поставлена крепость, выросшая впоследствии в город. О тех событиях и предназначении предприятия красноречиво напоминает пушка с ядрами, установленная на месте первой крепости с надписью на постаменте: «Здесь, в устье Оми, в мае 1716 года высадился отряд подполковника Ивана Дмитриевича Бухольца и была заложена первая омская крепость». Теперь крепость осталась лишь в картографических планах и документах. Но те же реки несут свои воды, та же суровая природа вокруг — нетрудно вообразить, что чувствовали эти люди тогда, высаживаясь в этих негостеприимных местах…

Говорят, город чиновников и военных не понравился Достоевскому, попавшему сюда в каторжный острог в 1850 году. Хотя люди местные нам рассказывали, что его жизнь здесь была не так уж плоха — несмотря на то что ходить приходилось в кандалах, писатель пользовался некоторыми привилегиями, даже был принят в начальственных домах. А сразу по освобождении стал интересоваться издателями, кто готов был его напечатать, — значит, и писал здесь. Сейчас о тех временах напоминает раскоп части крепости с фундаментом барака, где жил писатель, Тарские ворота и тракт, по которому его гнали, дорога Достоевского, с годами-напоминаниями, выложенными на мостовой — 1851, 1852…. А рядом — восстановленный Воскресенский собор с сохранённым аутентичным фрагментом стен в подалтарной части, куда ходили молиться арестанты и где в 1891 году молился будущий император Николай II, гауптвахта, дом коменданта — теперь это Литературный музей имени Ф.М. Достоевского — и кофейня «Достоевский», сооружённая предприимчивой молодёжью в совсем уж современном доме. Музейщики мечтают о создании здесь музея-заповедника Достоевского, что вполне оправдано.

Что касается военных, то неудивительно, что их было много — кому же ещё осваивать новый край, налаживать связи с Востоком? Практически все члены Русского географического общества, на чьих плечах в край пришла наука, культура и образование, были военными. В 1896–1897 годах в Омске было построено первое здание для музея Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, к тому времени уже скомплектовавшего значительную коллекцию. Это был первый омский музей, архитектором которого стал также член общества, путешественник, чиновник по особым поручениям, гражданский инженер Иллиодор Геннадьевич Хворинов (1835–1914), впоследствии главный архитектор Омска. Музей — первое здание, построенное им в Омске, и уже в нём архитектору удалось уловить специфику города, которая и сейчас остаётся неизменной, — эклектизм. Полностью деревянное здание музея — яркий образец этого стиля, где удивительным образом сочетаются Восток и Запад, шлемовидные и луковичные навершия башен, двухярусный центральный зал с единственным в городе деревянным кессонным потолком, сохранившимся до сих пор. Позднее Хворинов построит ещё много зданий, определивших лицо города и ставших его визитной карточкой, в том числе пожарную каланчу и драматический театр. Его называли солнечным архитектором («Иллиодор» с греческого — «дар солнца») и даже архитектором сибирского Чикаго. Приехал он в Омск, когда в 1894 году железная дорога дошла до Иртыша, по одной из версий — по приглашению купца Капитона Алексеевича Батюшкина (1859–1927). С большой долей вероятности можно предполагать, что знаменитый дом купца на берегу реки с почти питерской парадной, известный сейчас как дом Колчака, был построен им.

По другой версии, Хворинова пригласила местная предпринимательница-миллионерша Мария Александровна Шанина (1864–1920), решившая объединить под одной крышей личные апартаменты и свой немалый бизнес — магазин, где продавались привозные товары самого высокого качества, по сути местный Пассаж, и мастерские, где 25 мастериц отшивали наряды для омских модниц по парижским образцам. Сейчас это здание торгового дома «Любинский» на Ленина, д. 5. Для того времени это был магазин класса люкс — в нём первом появилось электричество, мало того, Шанина осветила и часть улицы, ведшую к нему, что по тем временам было очень круто.

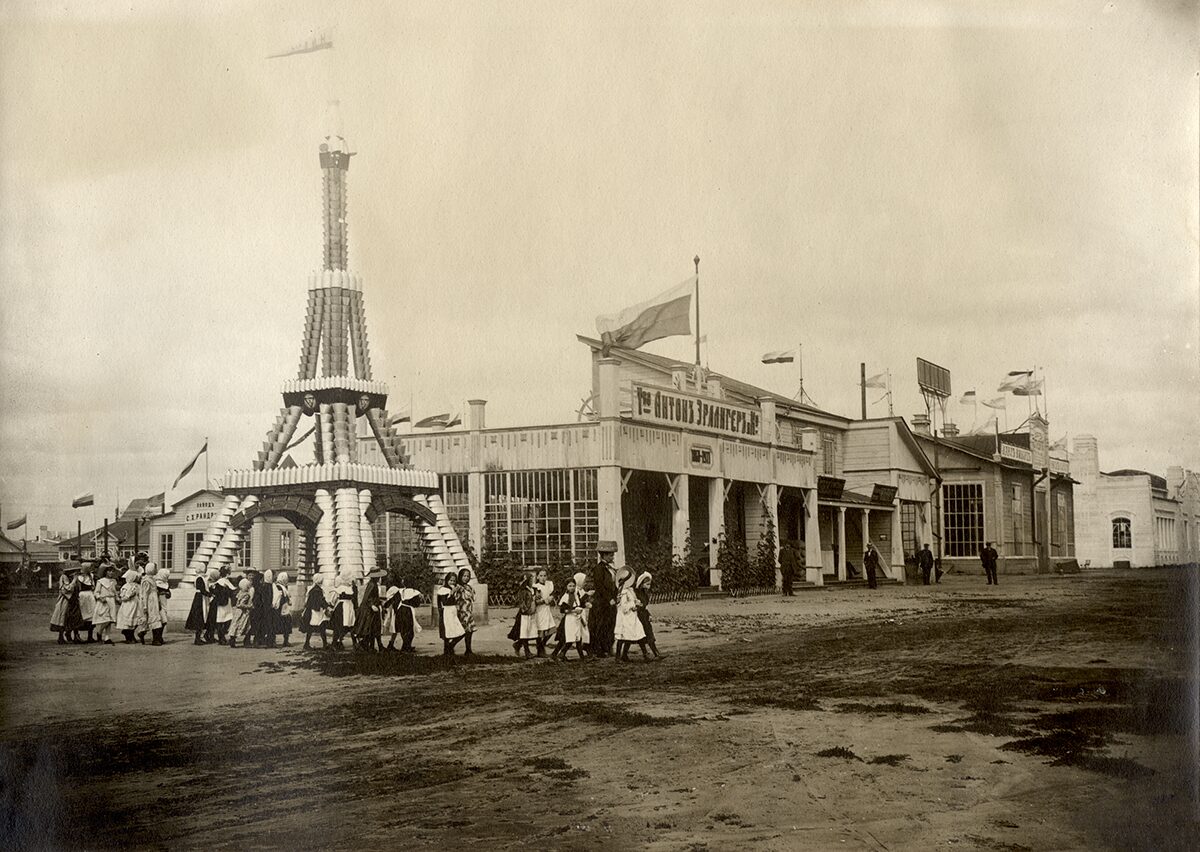

К слову, эта легендарная женщина стала одним из спонсоров знаменитой первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной и торгово-промышленной выставки, с размахом проходившей в Омске в 1911 году. Девиз выставки был «Молись и трудись» (на латыни Ora et labora!). О высочайшем уровне организации этого события свидетельствуют документы в местном архиве и в экспозиции краеведческого музея. На входе гостей выставки встречала гигантская статуя Ермака, перед одним из павильонов была сооружена «Эйфелева башня» из вёдер, тазов и бидонов, а оргкомитет выставки заседал... в настоящем сталактитовом гроте, привезённом из Восточной Сибири! Гостей развлекали симфонический оркестр и итальянская опера, за эстрадой разместились площадки для игры в крокет, теннис и для детских игр, предлагалось даже прокатиться на аэроплане за гигантскую по тем временам сумму в 50 рублей — за эти деньги можно было купить хорошую дойную корову. Выставка работала два месяца, с июня по август, но, по словам омских старожилов, отдельные павильоны простояли до 1930-х годов.

Современные музейные коллекции в городе очень приличные, многие из них вышли из того самого первого музея, организованного членами Географического общества. Рассказывают, что когда правительство А.В. Колчака покидало город и вывозило ценности, многие вещи были спрятаны по домам членов общества, оставшихся в городе, и потом вошли в коллекции музеев. История города очень достойно представлена в краеведческом музее и его многочисленных изданиях. Но удивил совсем небольшой Музей просвещения, который сейчас расположен как раз в том, первом, здании. Казалось, ну о чём там? Просвещение ведь — узкая специфическая тема. Вопреки ожиданиям, оказалось, что там — обо всём! Фактически тоже об истории Омска. Начиная с археологии и парадного «Голубевского зала», названного так в знак признательности заслуг двух братьев Голубевых — Александра Фёдоровича (1832–1866), известного картографа, путешественника, члена РГО, и Виктора Фёдоровича (1842–1903), промышленника, на средства которого был построен Музей русского географического общества — и заканчивая историей образования и студенческих стройотрядов, работавших на строительстве БАМа. Всё собрано и бережно хранится. И дышит историей.

И как бонус для гостей — компактный центр старого Омска, где можно ходить пешком, и аэропорт совсем рядом, в черте города. Сколько бы мы ни кружили, всегда выходили либо к реке, либо к гостинице — раньше она называлась «Сибирская» — и к ресторану «Колчак» с настоящим бельгийским элем, статуей Верховного главнокомандующего и швейцаром на входе. Город Белой гвардии, как ни крути.

Москва – Омск

Лариса Плетникова,

музеолог, редактор, эксперт Федерального центра гуманитарных практик